«El proceso de expropiar Cromañón va tipo carreta, pero bueno, va»

17/9/2025

por Lucio Casarini

El santuario a cielo abierto del barrio porteño de Once es objeto de visitas guiadas que atraen a estudiantes, turistas y curiosos, y constituyen una de las propuestas culturales más desafiantes y originales en una ciudad temerosa de su pasado inmediato. Las coordinan familiares de víctimas y sobrevivientes de una de las peores masacres del rock mundial.

«En ese edificio que ven funcionaban tanto el boliche República de Cromañón como el hotel, con el mismo dueño; el afán de lucro tanto del propietario como del gerenciador y la vinculación entre el boliche, el hotel y las canchas [de paddle] que tenía arriba ayudaron a consumar la masacre; este señor tenía en muy malas condiciones el lugar; a la vez, como había clientes en el hotel, no quería que los pibes y las pibas molestaran; por eso, la puerta con candado; además, como quería ganar más dinero, tenía esas canchas arriba, lo cual impedía la ventilación».

Silvia Bignami, de anteojos negros y pelo lacio blanco hasta los hombros, habla moviendo animadamente las manos rodeada por varios jóvenes. El grupo está de pie a pocos pasos del cruce de las calles Ecuador y Bartolomé Mitre bajo el sol del mediodía invernal que mitiga la brisa fresca. «Paseo de los pibes de Cromañón», presenta en letras rojas de chapa a cinco metros de alto la estructura de fierro que hace las veces de entrada del santuario. «Justicia», exige un letrero a la izquierda, algo inferior. «Memoria», reclama otro similar a la derecha.

«También hay que decir que abajo del boliche, para ganar más a costa de lo que sea, el dueño tenía un taller clandestino donde hubo gente trabajando incluso después de la masacre», continúa la mamá de Julián Rozengardt, pibe que tenía 18 años al convertirse en uno de los cientos de muertos del incendio, considerado entre las peores hecatombes del rock mundial. La vereda que pisa la oradora mide unos diez metros por cien. Termina en la calle opuesta, Jean Jaurés. El inmueble fatídico tenía acceso por esta arteria (el hotel) y Mitre (el boliche).

«El dueño se llama Rafael Levy, está vivo», interviene Laura Codaro, de cabello castaño atado en una colita suelta y bufanda gris a cuadros; integra la lista de miles de sobreviventes; «estas propiedades estaban a nombre de una empresa que se llamaba Nueva Zareleux SA; una off shore radicada en Uruguay y creada en 1997; Levy fue condenado como culpable de la masacre», recuerda un hito judicial de los demandantes, que lograron la cárcel para dos decenas y pico de personas, entre empresarios, músicos, funcionarios, policías y bomberos.

«Ocurrida la barbarie, esta calle se empezó a llenar de pertenencias de los chicos, particularmente zapatillas», retoma Silvia; «a muchos les habían hecho sacar el calzado; quizás los sobrevivientes lo pueden contar mejor; quedaron tendidos; después se fue completando este lugar; quedó la calle cortada, como si fuera un piquete, con homenajes; luego vamos a ver fotos del desarrollo de lo que llamamos el santuario, que siempre fue un espacio de recuerdo, pero también de reclamo de los familiares y sobrevivientes nucleados en distintos grupos».

«Esto que ven fue hecho por un papá», señala la madre de Julián una escultura que encierra un par de zapatillas en una caja de cristal; «esto es obra de otro familiar», indica un monolito próximo sobre el que juega una niña, aprovechando la escasa altura de la construcción, mientras los peatones pasan caminando sin cesar por el escenario de la visita guiada; «aquellos banquitos en el espacio verde fueron iniciativa de otro grupo; las primeras fotos de los chicos fueron puestas por nosotros; lo que se le exige al Estado es que lo mantenga».

«Está cerrado al tránsito vehicular e inicialmente lo estuvo al peatonal también», agrega Laura; «esta es Bartolomé Mitre, aquella Ecuador, la otra Jean Jaurés», extiende los brazos abarcando imaginariamente el área; «las vallas que estaban acá se adornaron con flores, con rosarios, con pancartas; esos estandartes impidieron el paso durante muchos años, hasta que el Gobierno de la Ciudad lo abrió; la realidad es que estamos en una zona álgida; es comercial, es de transporte; acá tenemos el Ferrocarril Sarmiento, allá una estación de colectivos».

«Era necesario que se habilitara el tránsito vehicular», reconoce Codaro; «nosotros y distintas organizaciones rechazábamos que pasaran los autos por el lugar como si nada hubiese ocurrido; la solución fue este desvío para los rodados», mira hacia la senda. Con el pronombre nosotros se refiere al Movimiento Cromañón, una de las numerosas peñas de damnificados, al que pertenecen quienes coordinan la visita: además de ella y Bignami, están Victoria Abella, alias Vicky, y Martín Ricardo Ramírez, apodado Richard, también sobrevivientes.

«Es una excusa vinculada a la masacre de tren de Once», hace memoria Silvia acerca del desastre ferroviario ocurrido en 2012, que dejó un saldo de 52 muertos y cientos de heridos; «afirmaron algo que es mentira, que no habían podido pasar las ambulancias», explica. «Yo decía sobre mi cadáver van a abrir esta calle», recuerda Richard, de pelo corto y buzo azul con capucha; «mi padre me respondía la tienen que desbloquear, es una zona céntrica; creo que el amor es más fuerte, terminaron liberando allá y esto quedó como el santuario».

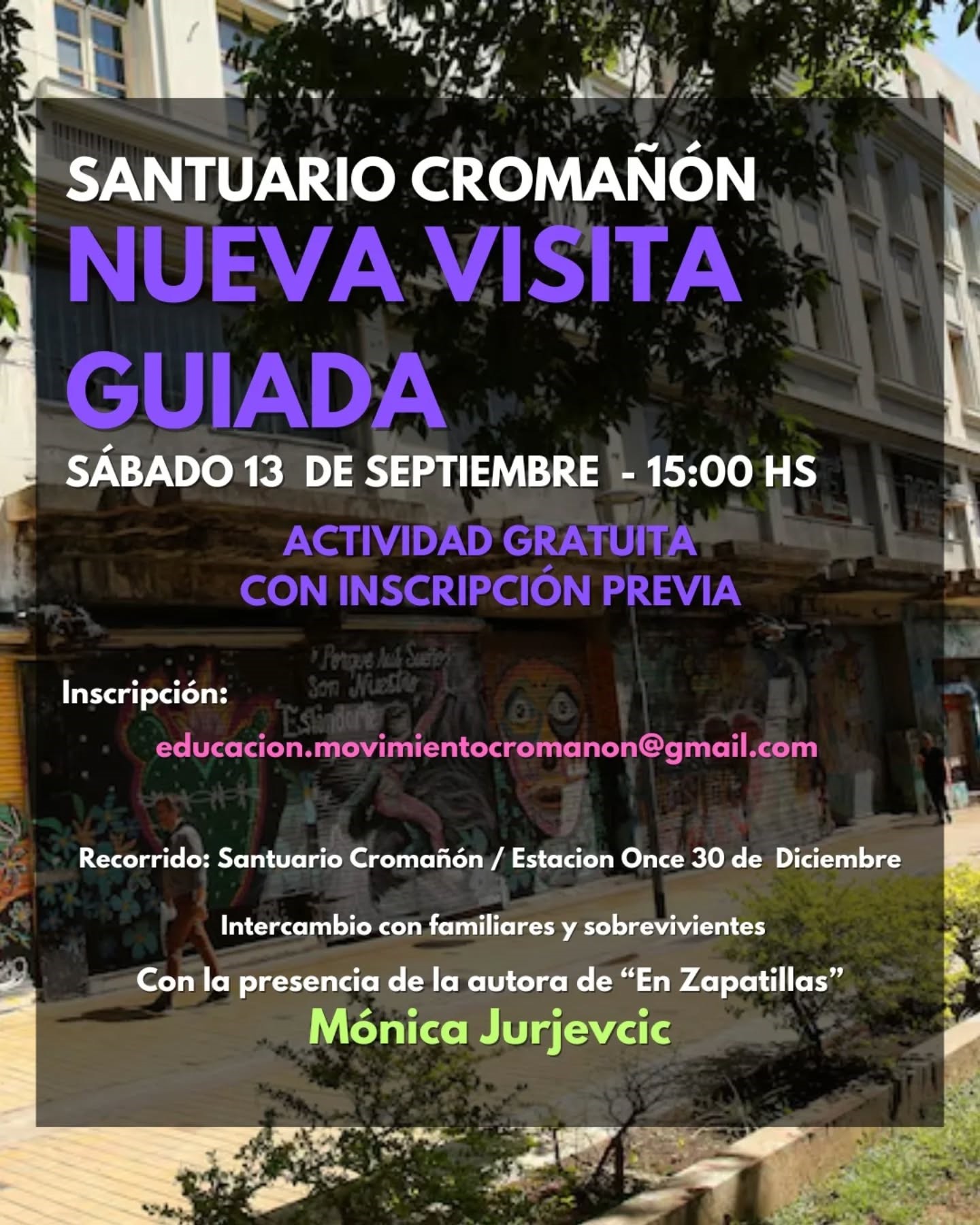

Aviso difundido en las redes sociales de internet.

Delia García, de cabello gris y gafas igualmente oscuras, se suma de pronto al grupo; ella integra asimismo el Movimiento Cromañón; es mamá de Pablo Fucci, de 24 años al perder la vida como rehén del incendio, y compañera habitual de Silvia en sus iniciativas; van juntas a todos lados. Distintas personas, simples transeúntes, se arriman de vez en vez con curiosidad y se quedan algunos minutos escuchando el relato de los coordinadores. Una pareja adolescente permanece un rato largo oyendo y observando el entorno con gesto de asombro.

«Casi todo lo que ven está hecho a pulmón, con muy poco del Estado; la exigencia que hacemos es que se cuide», continúa la madre de Julián y da unos pasos internándose en el predio; «la propuesta es que vayamos caminando; allá hay una muestra de fotos y trajimos otras del viejo santuario; tanto esta vereda como el local están protegidos por dos leyes; una es la de patrimonialización [Decreto 571/2023 del Gobierno Nacional], que declara todo monumento histórico; lo que obliga a cuidarlo, igual que ocurre, por dar un ejemplo, con la Casa de Tucumán».

«La otra ley es la de expropiación [27.695, sancionada por el Congreso en 2022 y reglamentada por el Ejecutivo en 2023], pendiente de aplicarse; abarca el boliche, el hotel, el estacionamiento y el santuario; son espacios con unidad de sentido, pues ocurrió todo junto; por desidia, corrupción y falta de respeto a la vida; a través del estacionamiento sacaron cuerpos y también pertenencias; cuando Levy recuperó la libertad y el Poder Judicial, la llamada Justicia, le devolvió el inmueble, el empresario le dio una lavada de cara y tiró todas las cosas».

«Prometieron que nos iban a avisar», exclama Richard indignado; «recuerdo que intervino el TOC 24 [Tribunal Oral Criminal con esa denominación]; hemos ido a reuniones, nos dijeron vamos a respetar», protesta. «Nosotros nunca más entramos después del día de la masacre», aclara Silvia; «si quieren vamos caminando y viendo», invita a los circunstantes. «Primero se hizo como una plaza seca, una suerte de paseo», hace memoria Laura; «simulaba un mini cementerio que uno podía visitar; había un mapa; fue un primer intento de apertura».

«Por eso corrieron todo hacia allá», indica la pared que separa el santuario y la arteria habilitada para el tránsito automotor; «finalmente, el paso vehicular quedó de esta forma», explica; «la historia del santuario tiene dos partes a lo largo de casi 21 años», resume los acontecimientos; «la masacre ocurrió el 30 de diciembre de 2004; el último aniversario fue el número 20; la devolución de la llave del local al dueño en 2018 fue un quiebre para todos: familiares, sobrevivientes, amigos y vecinos también; en 2019, la gente del barrio detectó movimiento en el lugar…».

«…Estaban sacando contenedores con los objetos», relata el momento en que Levy ostentó su tremenda impunidad; «dijimos algo hay que hacer; entre el enojo, la tristeza, la angustia y la furia; ahí se inició otro camino, lograr que se transforme en monumento histórico, declarar de interés cultural los murales a la vista», contempla el colorido que adorna un centenar de metros de paredes; «todos, porque el arte atraviesa el ciclo de memoria; vimos que había un riesgo real de que el espacio se transforme en otra cosa, porque no estaba en nuestras manos».

La visita guiada en el santuario de Cromañón.

«¿Qué quiere decir expropiación?», pregunta Codaro en sentido retórico; «la ESMA, comisarías y otros sitios de memoria vinculados a la dictadura pertenecían al Estado, por lo que la expropiación en esos casos es más fácil; solo requiere cambiar el fin del inmueble y mudar la sede del organismo en cuestión a otro predio», dilucida. «Eso pasó en la comisaría del caso Luciano Arruga [pibe muerto por policías en el partido de La Matanza]», rememora Silvia; «también en la de Pergamino [fue un centro clandestino de detención durante el Gobierno militar]».

«En cambio acá hay un particular con mucha plata y otras propiedades», compara Laura; «la expropiación por la que estamos peleando implica que el Estado disponga del edificio para su uso como espacio de memoria; algo que obviamente en el santuario ya sucede; nosotros lo consideramos así, lo visitamos y habitamos como tal; pero falta; se trata de una vereda al aire libre, a la intemperie, con los problemas que eso implica; la expropiación requiere que el Estado compre el predio», reitera. «Lamentablemente», acota Bignami, «hay que ponerle plata, encima».

«Es un monto altísimo, como supondrán», acentúa Codaro; «no solamente por las dimensiones, sino también por la zona, que es muy céntrica; por eso reviste tanta complejidad, tanta dificultad», concluye. «Una gran lucha que sostenemos desde siempre», dice la mamá de Julián. «¿Alguna vez pensaron que harían?», pregunta una chica del público. «Todo el tiempo», contesta Silvia; «nosotros defendemos que aunque el Estado es el que expropia, tal como fue aceptado en el Gobierno anterior, tiene que haber una comisión administradora…».

«…Con participación de los familiares y los sobrevivientes; que defina qué se hace; cada uno puede carburar posibilidades en la cabeza, pero todavía no tenemos el lugar; algunas ideas claras son que haya vida donde hubo muerte, que haya jóvenes, que se pueda visitar libremente, que sea un espacio cultural para el barrio, que tenga luz…; hasta ahora casi ninguno de nosotros pudo entrar; un papá que era abogado [José Iglesias], durante la causa penal ingresó para las inspecciones oculares y se escuchaba una máquina de coser del taller clandestino…».

«…Por eso nos enteramos; este señor representa todo lo malo, el eje del mal», apunta nuevamente a Levy; «nosotros no hemos entrado; el que pudo es otro papá que filmó y sacó fotos del lugar [Leonardo Chaparro, se metió de prepo rompiendo el tapial]; está vacío, tiene una lavada de cara con cal, le sacaron la barra que estaba; ese padre se enojó mucho; nosotros fuimos quizás demasiado respetuosos de las normas; ahora el Estado tiene que ajustarse a la ley y concretar la expropiación, que va tipo carreta, pero bueno, va; sabemos que la tasación está hecha».

«Igual la ley es bastante reciente», reflexiona Laura intentando una visión panorámica. «Nos han dicho que todas las expropiaciones tardan», concede Silvia asintiendo con la vista; «hay mucho problema en nuestro país para examinar la historia reciente; siempre es más fácil hablar de San Martín, porque total está muerto; acá tienen la posibilidad de recoger testimonios; pasó con la dictadura; también hay problemas técnicos», reconoce; «además, el Gobierno actual no está precisamente parado del lado de las víctimas».

«¿Qué pasa con el Gobierno actual?», pregunta otra joven de la concurrencia, que en este momento alcanza media docena de personas. «Sabe que está desatendiendo una ley del Congreso», responde la mamá de Julián; «esa norma sigue un camino muy lento; retraso destinado en parte a que nos cansemos o nos muramos, incluso; cosa que no va a ocurrir; está la ley, está el decreto presidencial [firmado por Alberto Fernández] que establece esto va a funcionar de tal manera; se presentó el dueño a cuestionar la tasación, aunque acepta la expropiación».

«O sea, quiere más plata, para sintetizar», sonríe Bignami explicitando el trasfondo; «el Estado le respondió que la ley no contempla que el particular elija al tasador, solo que conteste si acepta; son tiempos largos; puede ser que después digan que falta presupuesto; no sé si lo escucharon: no hay plata», ironiza en referencia a la política de ajuste; «si bien para el Estado no sería una gran cantidad; de manera que aparentemente marcharía; pero no tenemos diálogo con este Gobierno; nos enteramos de las novedades a través de un expediente».

La visita guiada en el santuario de Cromañón.

«Santuario Cromañón; nueva visita guiada», reza el aviso difundido en las redes sociales de internet que ilustra el presente relato; es un letrero posterior a la realización de esta cobertura; «actividad gratuita con inscripción previa», aclara; «educacionmovimientocromanon@gmail.com«, transcribe el correo electrónico disponible para el público; «recorrido: Santuario Cromañón – Estación Once / 30 de Diciembre», describe la geografía del paseo, que incluye la cercana estación de la Línea H del subterráneo; «intercambio con familiares y sobrevivientes».

«¿Quieren que sigamos?», incita Silvia a los participantes; «acá pueden ver una especie de camino con murales; hay papás y mamás que han hecho un homenaje personal a su hijo; otros creemos que es más interesante pensar en creaciones colectivas», distingue. «¡Caramelos, caramelos!», anuncia de repente una vendedora ambulante que se detiene junto al grupo; «después los reparten entre todos», sugiere con una sonrisa; los miembros de la excursión le dan las gracias con amabilidad y la señora continúa andando: «¡caramelos, caramelos!»

«Acá tenemos algunos murales», señala la mamá de Julián contemplando una pared; «contamos con muchos artistas copados que nos apoyan; este es en parte de Javier, el plástico que acompaña a La Renga como escenógrafo», cita la banda de rock; «en esta explanada los 30 que caen fin de semana hay un evento musical», cuenta. «Es un homenaje con un poco de todo; murgas, bandas», se engancha Richard; «los últimos cuatro o cinco años viene siendo más murguero que roquero; el próximo sábado 30 la idea sería hacerlo más roquero».

«En una época nos daban el sonido, los permisos, baños químicos», dice Ramírez en alusión a los funcionarios porteños; «después dejaron de ayudarnos y con la excusa de la pandemia no existen más las víctimas, pero nosotros la vamos a seguir», se empeña. «Esta es una obra de un papá de La Matanza», se acerca Bignami a una mariposa gigante de alas amarillas posada sobre una flor de pétalos colorados. Aunque las figuras son de metal, se trata de un admirable trabajo de herrería, parece que el insecto en cualquier momento va a emprender vuelo.

«El santuario está muy atravesado por el arte», acota Laura mirando en derredor; «por un lado, los actos conmemorativos de cada día 30», menciona; «el último aniversario fue preparado por el Movimiento Cromañón y la Organización 30 de Diciembre», cita otro de los núcleos de damnificados, «con un festival importante; hubo numerosos artistas», recuerda. «Nuestra idea es resignificar Cromañón con el sentido de la vida», destaca Bignami con su acostumbrado ojo humanista y constructivo; «por eso ven mariposas por todos lados, zapatillas…»

«Hay familiares amigos y sobrevivientes de distintos lugares», aporta Codaro; «pocos vivían cerca de Cromañón; hay gente de diversas zonas de la Capital Federal y el Conurbano; con distintas creencias; acá hay una cruz, pero también estaban la estrella de David y el signo musulmán, que dan cuenta de una población muy heterogénea», describe. «Todo eso debe cuidarse y se necesita reconstruir los procesos de este lugar», continúa Silvia; «están las diferencias y asimismo la unidad, en relación a las responsabilidades para interpelar al Estado».

«Un ratito antes de empezar la visita guiada estuvimos acá mismo reunidos con personas de la Defensoría del Pueblo y el área de Atención a la Víctima», dice la mamá de Julián sobre dos instituciones cruciales del ámbito porteño; «hay distintos organismos involucrados; porque este lugar hoy se ve cuidado y mañana no se sabe», vierte una cuota de realismo; «justo cuando estábamos charlando pasó un camión hermoso que regó todo», observa los canteros de arbustos; «en 20 años nunca vi una cosa así; la representante de la Comuna me decía que sí vio».

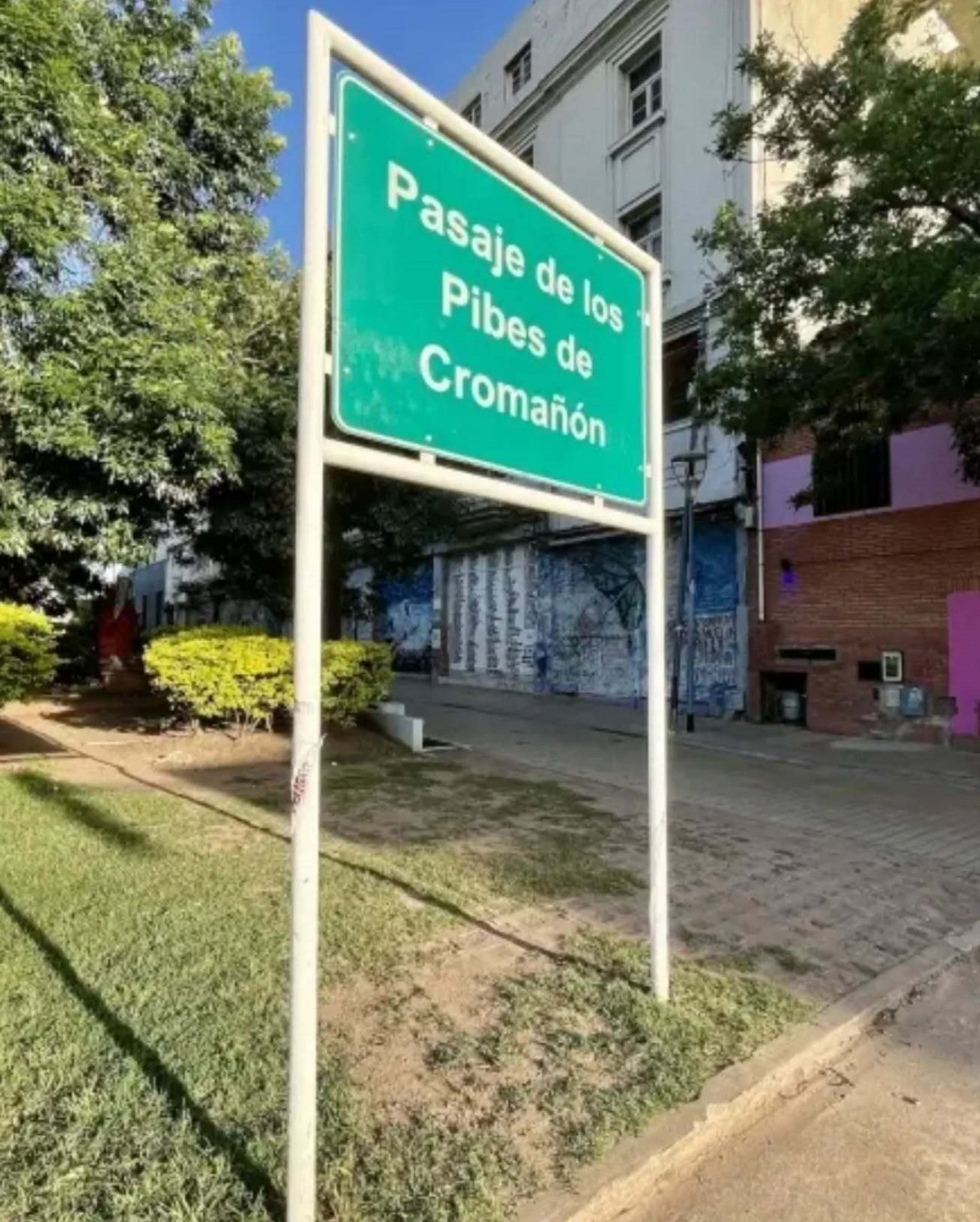

Entrada del santuario de Cromañón por la calle Ecuador.

«De día es un espacio bastante más agradable que de noche», considera Laura acerca de la seguridad; «sobre todo más hacia Jean Jaurés; sin bien está el cartel que dice Pasaje de los pibes de Cromañón, término que no nos termina de identificar, en Google Maps figura así y todo, la realidad es que es medio tierra de nadie, de noche», evalúa. «También la realidad es que si el Estado no lo cuida, estamos perdidos», retoma Bignami mientras se interna varios pasos en el santuario; «los invito a detenerse», frena; «esto es de los chicos de una escuela de cerámica…».

«…Acá es de la empresa de colectivos [la línea 68]», aclara respecto de la estación lindante con el inmueble del horror; su comentario ilustra una serie de creaciones plásticas incrustadas en el revoque; «hicieron las zapatillas del tamaño de los pies de los chicos; cada una tiene grabado el nombre y está el corazón latiendo; nosotros manejamos mucho el concepto de que Cromañón nos late», se emociona. «¿Puede ser que lo hayan robado?», pregunta una de las presentes señalando un hoyo al que parece faltarle la pieza que corresponde.

«Este no, otro», reponde la mamá de Julián; «ahora apareció; igual, hay que restituirlo», explica. «Este Gobierno antiderechos habilita el vandalismo», opina Codaro para contextualizar; «que no consiste solo en robar o romper un objeto con cierto valor económico o material, sino además en el aspecto de los derechos», trasciende. «El 30 de diciembre se colocó un pañuelo de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo», cuenta Silvia; «al día siguiente había desaparecido; da bronca, aunque es algo que carece de valor económico; no es de oro».

«Acá pueden ver el trabajo de los artistas que nos han acompañado, algunos subiéndose alto; memoria dice allá», indica una inscripción a seis metros. «¿Esas son las ventanas que estaban cerradas?», interroga una chica del público. «Ese es el hotel; lo que estaba cerrado con candado era la puerta de emergencias», despeja la mamá de Julián. «¿Sigue funcionando el hotel?», se escucha otra voz femenina entre los oyentes. «Nada funciona», replica Bignami; «no está ganando dinero, ni puede», asegura sobre Levy; «creemos que lo retiene por una cuestión simbólica».

Entrada del santuario de Cromañón sobre la calle Ecuador.

«Sabemos que adentro del predio hay un grupo de gente viviendo», informa Laura; «funcionan como serenos o custodios pagos por el dueño; hemos visto que salían por acá a la vuelta»; o sea, la puerta de Jean Jaurés; «el dueño quiere que nadie se meta; no sería ilógico que un grupo de familiares, sobrevivientes o amigos entre violentamente; como hay gente adentro, no se puede», razona. «En este costadito hay una serie de ojos dentro del ojo», se detiene Silvia en un mural; «casi siempre hay una zapatilla; tiene que ver con la mirada».

«Nosotros ahora estamos peleando para que arreglen aquella pared y poder hacer una gran muraleada», mira la mamá de Julián allende la calle Bartolomé Mitre; «es un montón de espacio, pero está muy precario; esa pared pertenece al Estado Nacional porque está sobre la estación de tren; la estructura del Estado, sobre todo en la Ciudad, es enmarañada; hasta que te das cuenta a quién le tenés que reclamar, pasan unos meses», se admira; «todos estos murales», vuelve a las paredes del santuario, «tienen la idea del corazón, del latido, de la mirada».

«En los aniversarios se hacen jornadas», cuenta Vicky Abella, que durante el relato de sus compañeros se ha concentrado, cada dos por tres, en sacar fotos; la piel rosada de su semblante contrasta con el azabache del pelo liso largo y la vestimenta; «el santuario se llena, se habita; es una manera de estar en el espacio, contrarrestar el abandono con la voluntad de los familiares y los artistas que venimos», se entusiasma; «intentamos habitarlo, arreglarlo, mantenerlo lindo y también lograr la resignificación mediante símbolos que den ganas de venir».

«Ahí tenemos una de las pequeñas muestras de fotos», se arrima Bignami a un cordel, cuyos extremos están aferrados dos postes de luz, del que cuelgan algunas decenas de imágenes impresas; «son de distintos fotógrafos», cuenta; «al estar al aire libre hay un deterioro», regresa a la cuestión del mantenimiento. «Este espacio descubierto es muy importante para todos porque gran parte del operativo de emergencia fue acá», traslada Laura el relato al 30 de diciembre de 2004; «la muerte y el reencuentro ocurrieron acá, en la calle…».

«…Lo que queríamos todos los que estábamos adentro era salir», revive la desesperación de las aproximadamente 5000 personas que, se calcula, entraron al recital de la banda Callejeros. «¿Vos estuviste?», la mira extasiada una visitante. «Sí, soy sobreviviente», dice Codaro volviendo al presente; «ni los propios bomberos se animaban a entrar inicialmente», viaja otra vez a la noche siniestra; «se suponía que no había salida; la oscuridad era total por la falta de luces de emergencia y por el humo, el hollín, que generaba una nube negra…».

«…La calle fue sumamente importante para nosotros, este espacio descubierto; acá pudimos encontrar amigos, caras conocidas, nombres y también lamentablemente la muerte», se estremece Laura; «vimos muchísima gente muriendo acá, esto era casi un cementerio», hace memoria; a los que expiraron allí se suman los que perecieron en diferentes centros de salud. La cifra completa de fallecidos es motivo de controversia; el número oficial es 194, pero hay quienes elevan la cantidad a más de 200 e incluso más de 300.

«Cuando venimos acá nos pasa que se aparece alguien que estuvo; hay miles de sobrevivientes», revela Silvia en referencia a otro cálculo sometido a discusiones interminables. La lista reconocida por el Estado de quienes zafaron del horror es cercana a los 1500. Aunque prácticamente nadie la considera verosímil, ni siquiera cercana, esa cuenta, sumados unos 800 familiares de víctimas, constituye el padrón básico de ciudadanos comprendidos por la Ley de Reparación Integral (4.786/2013) de la Legislatura porteña.

Este edicto nació como un subsidio mensual renovable cada tres años. Una reforma vigente desde enero le da carácter vitalicio. Otro cambio, quizás el más profundo, de raíz cultural, es la incorporación del vocablo masacre, por primera vez de manera burocrática, para nombrar un hecho con responsables condenados. Además, ahora está abierta la posibilidad de ampliar el universo de beneficiarios. Por otra parte, a la mera asistencia económica la enmienda añade garantías en aspectos críticos como salud, educación e inserción laboral.

Los participantes de la visita guiada junto a la mariposa y la flor metálicas que adornan el santuario de Cromañón.

«La Línea H del subte se inauguró en 2007», abre Laura un capítulo adicional de la historia, que potenció la movida de los afectados del incendio, pues expandió el área dedicada a la memoria; «esta era la estación Once», alude al rótulo original de la parada con salida hacia el tren y la Plaza Miserere; «en el décimo aniversario de la masacre logramos que se rebautizara Once – 30 de Diciembre; para el 20 aniversario se hicieron intervenciones artísticas, fotografías, murales, algunos de gran tamaño, distribuidos en distintos pisos».

«En el hall hay una exposición que se llama 20 años en 20 fotos«, agrega Silvia; «en un costadito hay un mural de la empresa recuperada Zanón hecho con zapatillas; bajando se ven más murales; en el andén, parte del techo tiene zapatillas colgadas en un cielo», describe. «Están los nombres de los chicos», suma Codaro. «Están las explicaciones, que la empresa permitió pusiéramos nosotros», acota Bignami. «En cada piso hay distintas intervenciones», resalta Laura. «En las escaleras también», acentúa la mamá de Julián.

«La ley fue un proceso», evoca; «es de doble lectura; Aníbal Ibarra, el responsable político, era legislador; tuvo que votarla; llevó casi un año de pelea; nos llamó la empresa, se puso a nuestra disposición; estuvimos otro año discutiendo qué poner; la mayoría de los autores son cercanos a los afectados», relata Silvia; «si quieren seguimos hablando de situaciones Cromañón», retorna con sus palabras al edificio señalando una instalación precaria con cables de electricidad; «durante su visita, el director de Atención a la Víctima abrió eso y casi se queda pegado…».

«…Por suerte ahora lo están arreglando», tranquiliza a los presentes; «esa es la puerta, el ingreso de Cromañón, que tiene todos los nombres de los chicos», observa una de las estampas más emblemáticas del predio; «la gente se confunde, cree que es por allá el ingreso», señala el tramo de la cuadra que corresponde a la estación de colectivos. «¿Hay otras puertas?», interroga una voz femenina desde el público. «Hay una del hotel a la vuelta», refiere Bignami la entrada dispuesta sobre Jean Jaurés; «pero la del boliche es esta».

«Nunca logramos que pongan cámaras, aunque desde el local del boliche hay cámaras hacia nosotros», denuncia la mamá de Julián un atropello adicional ejercido más de dos décadas después por los mismísimos responsables de la hecatombe; «a la vuelta, sobre Jean Jaurés, van a ver el portón, que también intervenimos nosotros; es grande porque lleva a un estacionamiento», relata; «en el aniversario venimos marchando por Rivadavia, doblamos por Jean Jaurés, hacemos algo en el portón y después entramos al santuario».

«Esta intervención se terminó de hacer en el 20 aniversario, mientras llegábamos», dice Laura al cabo de unos minutos, parada delante del portón susodicho, tras recorrer 50 metros a pie sobre Jean Jaurés seguida por los visitantes; «el número se pintó en ese momento; fue uno de los instantes más conmovedores, por la carga emocional, el enojo, el hecho de que hay gente adentro y de que no podemos disponer del lugar; la gente pasaba golpeando el portón; la movilización fue multitudinaria; quedó totalmente llena esta calle, también las esquinas».

La visita guiada en el santuario de Cromañón.

«En la pandemia decíamos hay tanta gente sin casa y este lugar está acá onda elefante blanco, sin ser aprovechado», discurre Silvia; «deberían abrir para que la gente se pueda refugiar; por eso consideramos que el dueño es coherente con su forma de pensar, nunca la cambió», agrega. «¿Está preso?», pregunta una espectadora. «Ya no», contesta la mamá de Julián; «fue histórico; fueron a la cárcel hasta los funcionarios; el propietario salió a los cuatro años y medio porque no es un homicida; para lo que sucede habitualmente, fue una condena alta».

«¿Para qué quiere el lugar?», se extraña otra oyente acerca de Levy. «Hay dos explicaciones», especula Bignami; «una es que lo simbólico vale; tenemos muchos ejemplos en nuestro país; cuánto cuestan los discapacitados, cuánto significan del presupuesto; es un disciplinamiento», trae a colación uno de los recortes financieros más escandalosos aplicados por los actuales conductores de la Casa Rosada; «la otra es que lo esté guardando como negocio inmobiliario; piense si estos se dejan de jorobar, mañana lo vendo para hacer una torre».

«Levy se escondió bastante tras Chabán, que fue una figura mucho más visible y resonante», dice Laura en un intento de arrojar luz sobre el papel de Omar Emir Chabán; «fue el más escrachado y reconocido; en realidad era un gerenciador, aunque no le estamos quitando responsabilidad», advierte. «Bien preso estuvo», afirma Silvia. «Permaneció detenido muchos años», dice Codaro; «enfermo falleció», detalla el final del gerenciador, que expiró con cáncer en reclusión domiciliaria; «vivía de esto, pero el millonario es el dueño, Rafael Levy».

«La supuesta dueña era una señora de 90 años», menciona la mamá de Julián otra maniobra de Levy; «las sociedades off shore», suma; «estuvo en una malversación muy grande que hubo en una empresa que se llamaba Etam, de ropa interior femenina; más los talleres clandestinos», enumera; «o sea, no es lo que se llama un perejil, precisamente», ironiza «¿Sorprende que mantenga la propiedad?», plantea una integrante adicional del público. «Por el momento, no ha podido hacer nada», responde Silvia; «hay que ver el vaso llenándose, porque si no, te querés matar».

«¿Se sabe dónde vive?», interroga otra participante de la excursión. «Conocemos el domicilio de la apoderada, calle Talcahuano», contesta Bignami; «es quien se presentó en la causa; miren qué mala persona que es; nosotros teníamos acceso al expediente, era público; cuando se presentó la apoderada, Ana Rothfeld, pidió que sea secreto; yo pensaba que eso es ilícito; el juez sostuvo que no; ahora dimos una vuelta de tuerca y el magistrado nos dijo pongan un abogado de su confianza; elegimos una sobreviviente; puede solo mirar, no decir ni intervenir…».

«…Por eso sabemos que cuestionaron la tasación y que mandaron un tasador, aunque esto es ilegal; pero Levy no cuestionó la ley, sabe que lo van a expropiar», acota; «yo no sé por qué la gente mala es mala, no tengo idea», asevera la mamá de Julián. «¿Y el taller clandestino?», interroga alguien más de la concurrencia. «Se hicieron un montón de denuncias», continúa Bignami; «él tenía Cromañón, el hotel, el taller clandestino, canchas arriba y a la vuelta un bolichito llamado Cuatro Cats que denunciamos junto a la Fundación La Alameda…».

«…Porque era un prostíbulo encubierto; logramos que se cierre», celebra; «tiene toda la colección del delito; representa todo lo malo; cuesta mucho, uno tiene que estar muy pendiente», suspira; «en una época sucedía con Ibarra, siguiendo para dónde iba, qué hacía», recuerda a Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno porteño en el momento de la masacre y por ende máximo responsable político. Aunque nunca fue puesto en el banquillo de los acusados en términos judiciales, como correspondía, fue primero suspendido (2005) y luego destituido (2006) por la vía parlamentaria.

Cartel del santuario de Cromañón sobre la calle Jean Jaurés.

«Como tenemos otra visita, no nos va a dar el tiempo para ir a la estación [del Subte H]», lamenta Silvia de vuelta en el santuario; hace una hora que empezó el periplo; «pero si pasan, aparte de las frases en los escalones, busquen una parte con los nombres de pila de los chicos, para recordar que eran personas; sin el apellido; dice Julián, Ana…; para que se vea que le pudo pasar a cualquiera, tomando en cuenta cuanto se dijo; que se buscaron la muerte, que fueron suicidas…; no podés ir a un recital pensando que te vas a morir o tomarte un tren previendo lo mismo».

«Así no se puede vivir; a la víctima le achacan: la responsabilidad es tuya; nosotros les decimos ahora a los pibes: fíjense que la puerta abra para afuera, que haya matafuegos», menciona su experiencia como disertante habitual en colegios secundarios; ella y otros damnificados brindan charlas para generar conciencia y prevención; hay una ley bonaerense [2005] y otra porteña [2006] que instituyen el 30 de marzo como fecha conmemorativa de la masacre para todas las instituciones escolares, una medida que carece de la vigencia que merece.

«Pero los tiene que cuidar el Estado, básicamente; por eso nosotros hablamos de la lógica Cromañón, no solo del hecho», define Bignami; «se encuentra en muchos lados», explica la amplitud del problema; «lo atamos con alambre, lo hacemos con bajo presupuesto», ejemplifica con dos frases del acervo popular; «por eso nos preocupa el Gobierno actual, que plantea un gran corrimiento del Estado; en quién vamos a confiar, en los Levy; todo costo beneficio; para nosotros crea las condiciones que llevan a lo peor», advierte; «es una especie de Gobierno Cromañón».

«La serie puso mucho el acento en la bengala», responde a una de las concurrentes sobre Cromañón, la saga televisiva del productor Armando Bó lanzada en 2024 por la señal Prime Video; «habla de tragedia, cuando nos pasamos 20 años explicando que es una masacre», se detiene en un concepto determinante; la diferencia entre ambas palabras, según el punto de vista de la mamá de Julián, es abismal; para ella, una tragedia es un hecho inevitable, como un terremoto o una inundación; en cambio una masacre es producto de decisiones humanas.

«El Gobierno de la Ciudad ahora lo aceptó», festeja Silvia Bignami un logro histórico; «todo nos cuesta un montón; algo puede sonar lógico en una conversación, pero cambiar una palabra en un documento oficial es difícil; los que hicieron la serie no conversaron con nosotros; tiene mucho de taquillera; los pibes que relatan no representan a todos, pero tampoco se lo proponen; hay que ver el beneficio; puso el tema sobre la mesa, lo masificó, hizo que se hable; eso nos parece interesante; que se hable del tema, aunque no sea lo que más nos guste».

La oradora es interrumpida por Delia García, que le muestra un enjambre de adolescentes congregado junto a los arbustos. Son estudiantes secundarios que aguardan la próxima visita guiada. Los coordinadores comienzan a despedirse con afecto de los oyentes anteriores, mientras a unos cuantos metros de distancia la mariposa gigante de alas amarillas continúa posada sobre la flor de pétalos colorados. Aunque las figuras son de metal, se trata de un admirable trabajo de herrería, parece que el insecto en cualquier momento va a emprender vuelo.